特選流程

每年大概九月底的時候,各大學會在召募完碩班新生(推甄)後接著招募學士班的學生,特殊選才的玩法挺像推甄的,不用像國中一樣考全國性的大考才能報名,只要有愛、符合報考資格的經歷和幾百塊臺幣就可以參加,成本算是很低(不包含各位製造經歷的錢和時間的話)。流程大概是資格審查 → 書面審查 → 筆試(面試) → 放榜。以下細說之:

資格審查

資格審通常是該校的教務處審核,這個階段會看有沒有符合學歷標準、系所開的門檻、繳錢、附身分證等等的基本資料,如果你有缺或學校覺得有問題教務處會打電話或寄信聯絡,這個階段不應該要有問題。

如果不是應屆學生1,得參考入學大學同等學力認定標準來認定你有沒有高中同等學力2,通常各校簡章最後也會附。因為大部分只有應屆高中生、自學生、重特生3來報名特殊選才,同等學力的考生來報名,學校就要想一下到底行不行,這個他們會非常謹慎處理,要是錄取了卻因為同等學力問題沒辦法入學就很難看。學校的承辦不確定你的資格就會打電話和你確認,為了避免你們兩個都搞不清楚狀況然後你就被退費禁止參加,非應屆生在報名前一定要記好到底是用哪一條報名的。如果學校有疑問,把符合的條款告訴他,請他們再確認一下就沒事了。五專生符合的條款就在第 2 條第二項第二點:

(二)修讀四年級或五年級期間,因故休學或退學,或修滿規定年限,因故未能畢業,持有修業證明書、轉學證明書或休學證明書,並檢附歷年成績單。

我報名新竹某間山坡上的大學就有接到教務處的電話通知說我不能報名,也是一來一回拉扯了一下子。之後報名的學校在上傳學歷證明文件(應屆生繳交學生證,重特生繳畢業證書的欄位)我除了繳在學證明,還附上符合同等學力的條款和歷年成績單,並附註我在虎尾、中科就讀的學年度就沒有再接到不符合同等學力的電話了。

成績單在報名系統會有獨立的欄位要上傳,不過在學歷證明文件我決覺得還是再放一次比較好,檢查學歷證明文件的工讀生可能不會去開成績單的檔案,一個檔案就弄好也加速他們的行政流程。

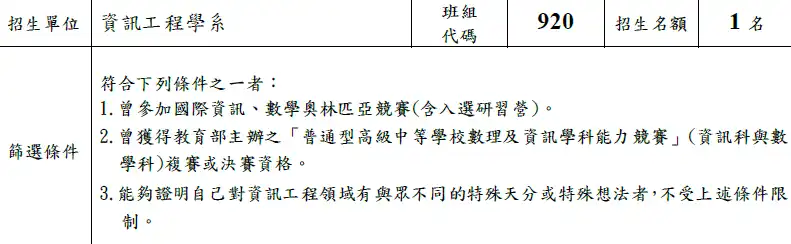

系所開的門檻依照不同的學校系所會要求滿足他們開出來的其中幾項(通常一項就可以了),如果沒有滿足系所開的門檻就不用報了。順帶一提,有些系所開出的條件會有「對該領域有極大熱情者」也可以報名,俗稱霸王條款,以下面中興大學資工系一般組為例,假設我沒有參加過國手選訓、學科能力競賽(還真的沒有),那可以在報名勾第三點霸王條款也可以報名,因為只要符合其中一項就可以,但學校怎麼判定有沒有符合我就不清楚了。

學校會開出什麼資格取決於報名的系所,像資訊相關的科系(資工、資管)奧林匹亞、學科能力競賽、APCS 級分、參加過(或得名) AIS3 or 金盾獎這幾個基本上跑不掉,根據我的觀察,有上面說的其中兩個以上全台灣資訊相關科系的門檻就有了。讀五專的話,奧林匹亞、學科能力競賽可能無緣參加4,準備 APCS 和 AIS3 CP 值非常高,只要一個人準備好去考試就可以了,沒有學校推薦、找不到隊友的問題,要考慮的事單純很多。十分推薦給被學制擋住無法參加上述比賽或孤軍奮戰的獨行玩家以這兩個門檻開始準備。

1.應屆學生:

應屆學生指的即將要領高中畢業證書,如果沒有找到下一個階段要就讀的學校,那麼就沒有學籍的那群人,對於大學特殊選才來說,通常會是正在就讀高中三年級的學生;反過來說,如果目前讀五專、正在讀大學的重新特選生、在職社會人士,那麼你就不是應屆。

2.高中同等學力:

要念大學就是要有高中學歷,你總不能只有讀過國中就上大學,對吧?

3.重特生

有些正在讀大學的人在學測、分科、統測或特選等管道錄取了大學並且在學中,但隔年還是會再跑來特選,想重特的原因可能很多,對目前的科系、學校不滿意或單純想來玩一玩電一下大家再放棄的都有,這些人簡稱重特生。我不認為五專四年級第一次特選的人算重特生,因為這個階段才是法規把五專生看成有高中同等學力的時候,四年級開始才可以考學測、分科、統測這種全國統一性的大學入學測驗,你不會把他們當成重考生的,對吧?

4.學科能力競賽

全名是高級中學數理及資訊學科能力競賽,這是一場對二類組科系有興趣高中生都擠破頭參加的比賽,在比賽中取得亮眼成績的學生在大學的升學會多別人一些管道 有校內初選,區域賽、全國賽決賽三個階段。這個活動可以參加的對象好像只有高中普通科、綜合高中及自學生可以參加, 不清楚為何這樣限制。更詳細的內容可以參考 教育部國民及學前教育署網站 及維基百科。

我把它當成各高中的軍備競賽,美其名鼓勵學生與校際間相互觀摩,實則各區域入學考試門檻設最高的學校們在決賽爭誰是真一中,剩下的公私立高中則訓練人才為學校打知名度。

書面審查

對手都是什麼樣的人?

我資訊技能講好聽點是雨露均沾均衡發展,說三心二意也不過分。我有付出一定程度努力和時間,就是沒有朝著特定方向去鑽,投入時間也還不夠久,經驗就輸別人。 我一開始也不知道這些比賽很重要(甚至沒聽過),我在這方面吃了一點虧,如果你真的要特選資工,經歷可能還要比我再多一點,對手都是什麼 18 歲 但有 10 年以上程式經驗並在高中加入什麼電研社的 geek ,相比之下小弟真是來陪考的XD。很現實的結論是,沒有年資至少在高中參加幾個大比賽讓審查更容易通過,從小投入才會相應有很多經驗,並有足夠深入、獨特的學習路徑。

自古對波左邊輸。不參加競程、資安的大比賽,對波永遠站左邊

這個階段報考的系所會審核大家上傳的自傳、相關經歷、就讀的高中、在校課業表現、後續報到的機會挑選合適的人來面試。審核的人和前面資格審不一樣,資格審通常是教務處的人去「檢查」,書面審查階段是報名系所的專任老師「審查」,而且審查書審的老師大概會和下一階段面試你的人不一樣。

實際上的書面審查

儘管特選已經是相對多元化的錄取管道,

不過要搞清楚,特選給大家的「多元」是領域上的多元,是電資、語文、地球科學這種大領域上的多元,各系所希望有些學生在入學前能擁有該系所著重的部分能力,

我認為還是離不開各系標準化的職涯路徑,雖然令我感到反感、錯愕,不過也無可厚非。錄取「命中率」較低學生,代價可以說是非常昂貴,

更浪費了稀少的名額。這樣做的影響是以四年甚至是一個世代為單位的,學校找一個符合一切履歷規範,公認的檢定、比賽通通都有的人,比起從小在該領域有極高熱情、天賦且有多元技能但沒有完全命中標準的人,通常都是傾向錄取前者,何況我還兩個都不算是。

先別急著炎上我,我沒有要說大比賽不好,但這裡只是想要提出有履歷公式的問題,以電資圈為例,學長姐、老師、特殊選才入學門檻、整個環境告訴你學資料結構、演算法、資訊安全,參加比賽成為國手,那麼就有大學念了,那麼一般人當然一窩蜂跑去練那幾個大比賽,幾個成績好的如願錄取了理想的資工系,那其他陪練的人,真的是能力不足嗎?可能吧

參加比賽的意義

你很優秀,別人很優秀,世界是允許這件事發生的,我們還恨不得所有人都很優秀一起解決問題讓社會更進步,日子過得更好,但比賽不同, 這是地位的爭奪,他們每年只固定「製造」十來個人去領獎,能站在頂端的人數是固定的,你想得名,別人也想得名,想要拿好�名次,就得幹掉你前面的人,遊戲機制造成一定會有輸家, 不是你死就是我活,本質上是零和賽局。我不是要鼓吹大家不要參加任何比賽,良性競爭是好的,我也相當推薦在短期的活動內競爭、認識同好。

我想要說的是,比賽還提供了一個容易量化、直觀的標準識別人才,這對於「篩選」是很方便的,但對個人發展不利。這不能是我們的最終目標。 如果你以以進入「資工系」為主要目的從小時候就開始帶著目的參加比賽不是一般人的家境和心理素質可以承受的, 長久投入這種競爭,會陷入憤怒、好鬥的負面情緒漩渦,尤其在怎麼努力都還是沒辦法拿到滿意的成績時候,情況會變得更糟。

你這場比賽當了第一名,以後還是有可能會遇到比你更厲害的人,把所有歷代冠軍聚在一起辦一個比賽仍然會有人拿第一,有人墊底。 在比賽中獲得第一名的人,平常的困擾絕對不是如何幹掉第二名, 他們專注在比賽的本質上,對競賽的內容有興趣,所以開始鑽研,僅此。你死我活的心態只能在比賽進行中產生,不應該佔據日常的練習、休息時間。 如果你真的投入過,打不贏就打不贏吧,別那麼氣餒。

上述理由,也是我喜歡把重心放在開發程式的理由,因為這是大家都能獲得好處的方案,你設計出一套有用的系統,讓大家受惠,別人也可以做出另一套系統解決問題,你和他是不會影響到對方的成績的(除非你們做的內容性質類似),就算你說資安仔不會開發,那也可以找漏洞啊,只聚焦在比賽贏過別人真的一點意思都沒有。APCS 也是,在比賽中拿到五級分的人數是算百分比的,每次比賽都會有人滿分啦,如果今天級分只是參照一開始就固定的答對題數門檻,像 CPE 一樣,這才是值得長期參與的挑戰,有排名、算百分比的玩�法,目的只是在每場活動中挑看起來比較好的人,「製造」所謂的英雄而已。

最後打個預防針,我這邊只是要點出大家一窩蜂根據應試方向只鑽研特定幾個比賽而已。不過我有聽過一個說法初學練競程/ CTF 上去大學才能相對像是白紙的身分和大家一起學習,在高中階段如果自己研究、開發各種專案,但開發流程都是錯的大學端在教學上也很困擾,有些基礎還是要確保學校可以可以一起教比較方便。

特選到底最重要的是什麼?

以為文者,氣之所形。然文不可以學而能,氣可以養而致。

蘇轍-上樞密韓太尉書

報名特殊選才不是買樂透,不可能報名後人人中獎機會都一樣,之後還要考核現在和過去的努力成果,不要單純抱著「試一試」的心態來參加,我是很幸運沒錯,但我的幸運是用努力增加發生機會的,我想我的決勝點是堅持,換成讀高中,我大概就是「繁星仔」了,我五專在學期間每學期系排都很前面,加上我還具備一點資訊技能,才能在面試中脫穎而出。 如果你過去沒有特定領域的成果,沒有任何能在五分鐘內讓人對你另眼相看的能力累積、談吐,別來。

蘇轍就說了,歷代那些優秀的傢伙到達的成就,都不是把自己關在房間苦學而成,而是靠眼界、靠他們的志向和精神養成的。所謂「養氣」,即是成為一個多元、有內涵的人,這正也恰好是特殊選才希望找到的學生,這也是為什麼很多人覺得特選困難,因為這不是一朝一夕可以靠背誦、靠單一一場考試、比賽就能養成的。以理工科系來說,要篩選出真的能夠透過學習理工領域的相關知識,發現問題、提出改善方式並付諸實踐。APCS 、YTP 、金盾獎這種比賽就是當你具備這些能力的時候,自然而然能參與,並拿到不錯的成績提供受理申請的學校,讓他們初步對你可能具備的能力有個了解,就是張入場券罷了,只是常常有人會把這些當作錄取的保證。

科系和學生都應該把這些「入場劵」當成唯一的指標,我不清楚有哪些學校只看這些入場劵就能錄取,就算知道,我也不會說,講出來會得罪人XD。 好像永遠都是特定比賽、特定學校、特定技能成長路線吃香,這個世界真的病了。我在特選的時候常常冒出這種感覺,因為我覺得好像人手一張 APCS、金盾獎、科展等等,大家的書面經歷好像都差不多,就我主打著 CCNA 到處晃,我會懷疑我的經歷會不會戳不到學校要的點,但是我想多了,只有我在資訊領域的知識盲區比別人多,這就是我個人資訊技能練成的問題了。

例外:拜託你來註冊啦😣

根據我在網路上看到的資料, 有些學校可能報到率比較低,面試反而會把比較有可能就讀的人順位往前提。

面試(筆試)

就是從書審提一些問題來問,測大家的臨場反應。

- 自我介紹不要背稿,大家都聽得出來。

- 你應該要瞭解你自己的專案,可以稍微準備一下有遇到什麼困難,然後把話題引導到你想會講的部分拖時間。

- 非應屆生不友善,你最好有個非得來特選的理由,總之絕對不會是我考試考不進來。我很常被問為什麼不去二技,他們大概也沒有很懂,我就解釋一下非應藉報考還有二技選擇少的問題。

- 面試的教授會在心裡把大家的經歷再排名一次,其實這時候就高下立判了,這個階段分數不好看未必是口頭表現不好,是經歷的問題。要讓特定經歷的人上正取,不是把他們的分數拉上去就是降低其他人的分數。

除了成功大學資訊工程系,上面這點通用大部分的學校特殊選才口試。 成大資工是上機,有競程組和開發組,有機會再聊這個。

以學校的角度看特選

這是我夢到的,有雷同應該都是巧合

在特選開始前

特殊選才這樣的招生活動,主要是教務處負責的業務,他們掌握了一切相關行程的節奏和辦法實施方式, 通常學校會成立一個教務處的組別負責這些工作,這裡就暫時稱做招生組吧!

在還沒去學校面試以前,你就會接觸到學校的說明會、招生簡章、報名網站、面試通知信,都是招生組負責的, 大家常常發生的忘記密碼、忘記繳費他們也會有管理員帳號幫你處理。網站、簡章可以拿往年的改一改繼續用,通知信有影印機也可以自動化(呃,可能要手動放進信封吧),這些可能都不是真正花時間的,還得整合各系的面試時間、找負責審核書審、面試的老師,得開很多場會議和和很多��封公文來敲定這些事。 對外,他們得串聯電算中心、出納還有各個系所;對內,需要審核資格、寄出通知書、整理出各種統計報表、錄取狀況。其中任何一個環節出錯問題都很大,每樣工作單處理一個人都很快,你看像蓋學校章就是把印章、印泥拿出來蓋上去就結束了,你蓋一次可能花不到 30 秒,但是當量很大就是一件很可怕的事,把每位考生的資料處理一遍就非常花時間。

有些學校還會花功夫宣傳,對外辦說明會、請學長姐來經驗分享,這些都要錢、車馬費、人力。 如果讓你在報名的時候感受不好,希望你不要責怪學校行政效率特別慢,是有些事只能在開會討論, 講到開會,還要有人負責規劃會議大綱、邀請該出現的人、訂便當,其中有些事會交代給工讀生做,但是該花費的時間並不會變少,。另外,有些資訊只有某些承辦人才應該(適合)知道,如果又那麼剛好承辦人出差,那麼就 +1 以上個工作天吧!

招生組也不只是負責特選而已哦,他們還要身兼多職負責其他管道的招生, 雖然不同管道的招生日程以學生的角度看都不會同時發生,但他們平常就需要招開各種準備會議。 也不是說這禮拜特選,所有人就會馬上一起去審這些東西,幾個工作天是必要的。 大概 9 月、 10 月特選開始報名的時候,也有碩考、五專、寒假轉學考或是升學考的招生事務要做, 這些活動也只是面對學生,高中層級以下的老師也要花時間認識這些升學機制和重要日期,會邀請他們教務處的負責人來聽說明會,這種教師的說明會可能會和考試中心一起辦在大學的演講廳,這時候也是教務處要負責和招生委員會對接。

這種活動發公關品是少不了的,好的公關品才能展現學校的派頭。常見的公關品是餐包、水壺、筆帶、購物袋、筆,大部分都不會只給任何一樣,會用袋子裝在一起,不過這些東西才不是一開始送來就已經分好,教務處晚上更不存在小精靈幫忙裝袋,所以……你懂的。

開始面試

面試基本上是各系負責的,系上老師打完面試成績會請工讀生把分數輸入到 excel 印出紙本回傳到教務處排正備取, 系上 key 分數的工讀生手也是很抖,會反覆檢查很多次。 真的送到教務處後也會由那邊的工讀生再檢查,避免出包。假如你對特選成績不滿意,大可以不用複查了,因為複查是檢查在這個資料 移動到不同人手中有沒有打字錯誤,這過程會經過好幾雙眼睛,很難舞弊。拿錢砸他們不會改變系所不要收你的事實🤡。

舒服的流程

通常有經驗、重視特殊選才的系所,會把��下面這些基礎資訊都提供好, 這些都是非常基本也必須提供的情報,如果有缺的話要打電話問。

- 清楚的行前通知信,包含面試地點周邊地圖

- 場地配置

- 場地硬體

- 時間限制

放榜前

在公告成績之前,會再召開會議討論各系實際面試人數、錄取人數等等。校長、各系系主任、教務處的負責人都會出席。 如果像中山大學資管系有全額不錄取狀況,我相信他們的會議同樣也有討論,不過看樣子他們就想讓名額回流到其他管道不收特選生, 開完會就就是敲定可以放榜了。

一般行政流程

以五專的學歷參加特選的完全符合規範,但因為太少見,常常會在行政流程卡關,體驗不大好,比如說:

- 高中學校欄位沒有我的學校,要打電話去問怎麼填

- 同等學力判定問題

- 承辦人自己也搞不清楚,有的也怕弄錯會再三確認 如果和我一樣是讀五專要來特選的話,那你很幸運,我把能採的坑都踩遍了,只要和我參加同一所學校的特選,來年只要承辦人沒換,遇到類似的狀況行政流程都不會這麼不順。